Topics記事

「未然課題」連続インタビュープロジェクト

インタビュー#09 横山 禎徳

社会システムズ・アーキテクト/イグレックSSDI代表|社会システム・デザイン

横山禎徳氏は東京大学工学部建築学科卒業後、前川國男建築設計事務所やニューヨークの設計事務所などで建築デザインに従事したのちマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社、89年から94年まで同社の東京支社長を務めました。

また、2008年から2018年まで東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)の企画推進責任者として、同プログラムのビジネスでも教養でもない思考のアプローチを「身体知」として獲得する事を目指した訓練基盤の確立を推進しました。現在は東大生産技術研究所の特別研究顧問も務めています。

本稿では、横山氏が長年にわたり追求してきた「社会システム・デザイン」と、工学の未来に必要な視座についてうかがいました。

「悪循環」を発見し、「中核課題」を定義する

技術を社会に「実装」するということが言われます。「実装する」、社会で実際に使えるようにするということはどういうことでしょうか。工学分野ではハードウェアのエンジニアリング的な実装をイメージするのではないかと思います。

しかし私が長年追求している「社会システム・デザイン」の実装は、ハードウェアの実装とは異なります。

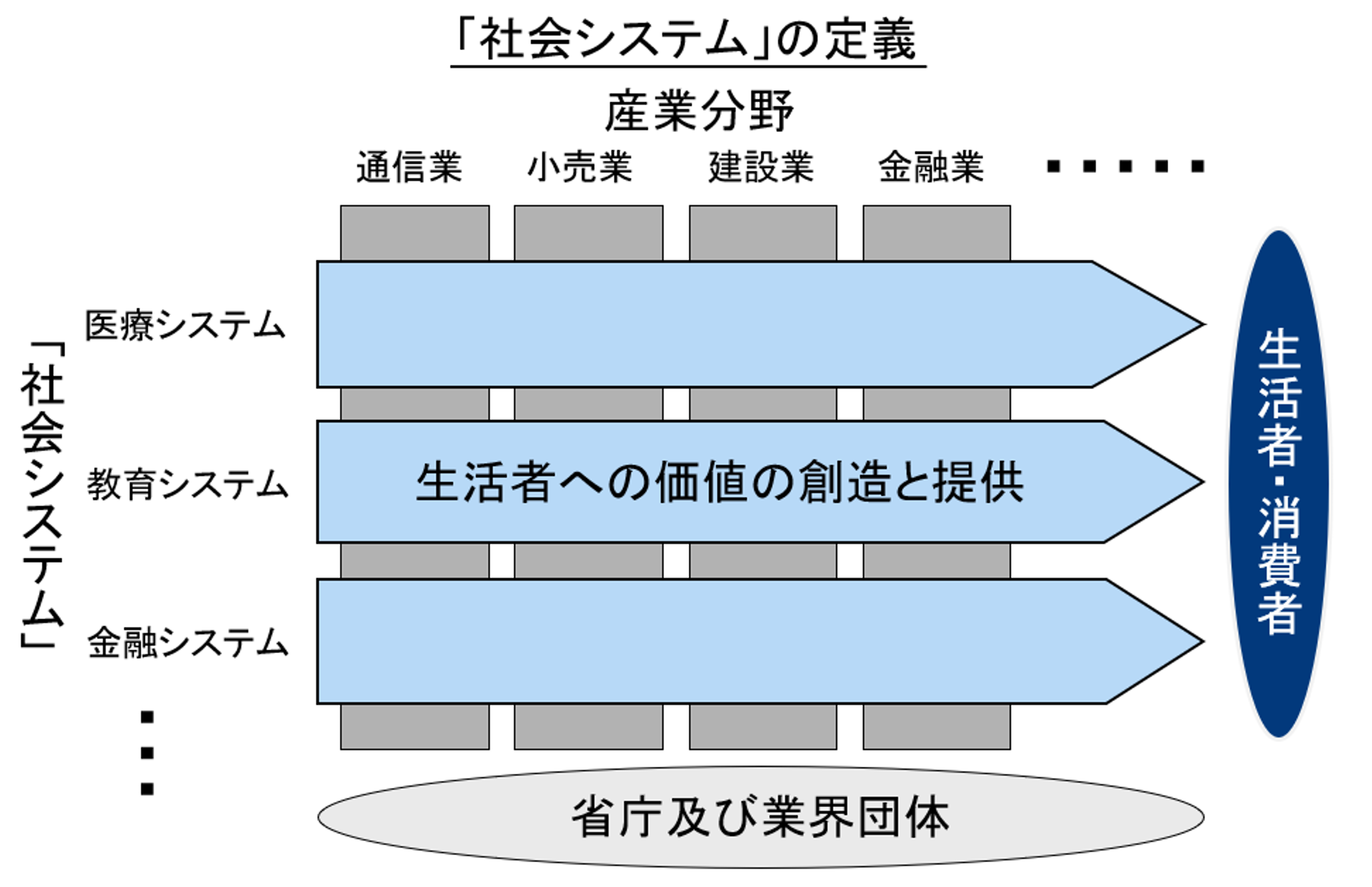

まず、ここで言う「社会システム」とは、社会学者や経済学者が定義するような、社会全体という、必然的に人知を超えた複雑なシステムではありません。社会全体から人知で扱えるサイズの部分を取り出して、デザインすることを念頭に置いています。

また「デザイン」とは「雑多でバラバラな、しかしお互いに関連する要素群を全体として辻褄が合い、期待した機能を発揮するように『統合(Integration)』する作業」と定義しています。

「社会システム・デザイン」は具体的に5つのステップを踏んで行います。まず、ステップ1では「悪循環」を発見し、「中核課題」を定義します。次のステップ2では「中核課題」に答える「良循環」を創造します。ステップ3では良循環を駆動する「サブシステム」を抽出し、ステップ4ではサブシステムごとの行動ステップを記述します。最後のステップ5では、行動ステップを実感の湧くレベルまでツリー状に分解し、行動を起こします。

詳細については拙著『社会システム・デザイン 組み立て思考のアプローチ』(東京大学出版会)と『循環思考』(東洋経済新報社)で解説していますが、一番大切なことはまず「悪循環」を発見し、その現象の背景にある本質的課題である「中核課題」を定義することです。この中核課題設定がカギとなります。

一般に課題だと考えられていることのほとんどは「現象」にすぎません。社会的課題といわれる少子化問題も、実際は人口減少という現象です。では、人口減少という現象はなぜ起こっているのでしょうか。そこにどのような「中核課題」を設定できるでしょうか。

横山禎徳氏

仮説を何十回もやり直し、「身体知」を持つ

例えばインドの都市部の出生率は2を下回り、少子化が問題となっています。インドで少子化が進む理由について考えられることは、インドの農村では子供は4歳から働き手、稼ぎ手となる一方で、都市部では子供がコストとなります。すなわち、読み書き計算ができなければ生活ができないからです。このため、子どもには少なくとも初等教育を受けさせる必要があります。つまり、「12歳までコストとなるなら少ないほうがいい」ということが、一つの仮説となります。

しかし、日本とインドは農業のステージが異なります。日本の農業就業率は、1960年代には就業人口の40%でした。それが現在は3~6%です。一方、カロリー・ベースとは違い、生産額ベースの自給率は1960年代からほとんど変わっておらず約70%です。つまりかつて、就業人口の40%によって自給率70%を維持していたものが、今では3~5%によって同じ自給率を維持しているということです。農業ほど生産性のあがった産業はありません。

そのようななかで4歳の子どもを働かせるような現場は存在しません。日本の農業はもはや子どもを労働力としません。したがって、インドの少子化の仮説は、日本ではあてはまりません。

さらに、日本の少子化対策の悪循環について考えてみます。「少子化が進む」→「人口が減る」→「税収が減る」→「予算がとれない」→「少子化対策が打てない」→「さらに少子化が進む」という悪循環はどうでしょうか。これは因果関係としては間違っていませんが、いずれもありうるかもしれないが証明もされていない現象にすぎず、ここから中核課題は見えてきません。

このように、中核課題を見つけるというのは、そう簡単なことではありません。その際、頭だけで考えた机上の空論になりがちです。それを避けるため、仮説を立て、検証し、何十回もやり直しをします。

そこには頭だけでなく、手、あるいは足、そしてその他の感覚を使います。それが「身体知」です。つまりスポーツなどと同じで、身体全体でやり方を覚えなくてはなりません。デザインも同じです。

100%のコンピュータ予測より、自分の頭で考えることの意味

かつてコンピュータのない時代、人間が紙と鉛筆を使って分析することには限界がありました。しかし1950年代にマサチューセッツ工科大学(MIT)の教授だったJ・フォレスターがシステム・ダイナミクスというシミュレーション手法を開発すると、社会システムの分析は大きく変わりました。時間軸を扱うことが容易になったからです。

私がMITで受けたシステム・ダイナミクスの講義は、のちの「社会システム・デザイン」の考え方につながりましたし、コンサルティングの仕事でも実際に使いました。

このシステム・ダイナミクスではコンピュータに、いろいろな経験を通じて見つけ出したフィードバック・ループ(因果関係の循環)をいくつも組み込み、その影響をシミュレートします。それにより時間軸も加味された、すなわち、タイム・ラグも考慮した因果関係がわかり、それまで全く気付いていなかった関係を知ることができるようになりました。

しかし、コンピュータがどのようなアルゴリズムでうごいているのか、その過程はブラックボックスです。またこういう因果関係があるとどうなるかという、あくまで分析者の仮説であり、コンピュータが仮説を作るのではなく、まして、実際にシステムをデザインするわけではありません。

私は社会システム・デザイナーですから、システムを実現しなければ意味がありません。そしてそのためには、実はデザインのためには100%の精度の予測は必ずしも必要ではないし、ありえないのです。なぜなら物事は収穫逓減(diminishing returns)のカーブを描くからです。例えば、経験的には5つくらいのサンプルで75%のことがわかり、それ以上サンプル数を増やしても予測の精度が多少上がる程度で、大幅に向上するということはありません。

実体験でも分かると思うのですが、980円のワインと5000円のワインは味が全然違いますが、5000円のワインと2万円のワインの味の違いを分かる人は少ないでしょう。さらに2万円から10万円となると、ほとんどの素人は違いが分からないのではないでしょうか。

ですから私は実際にシステムを実現するために、75%のことがわかればよいと思っています。後はデザインの世界であり、多様な工夫がありうるのです。そのためにはデザインの「身体知」的訓練ができているということが前提ですが。

「親分」にであう

この繰り返し考えることで「練り上げていく」というのは、実は建築デザイン的発想です。何故なら、「建築にはこれが正しい」というものは存在しないからです。従って、多様な角度から考え、段々と現実解に近づいていくことが重要です。

私が大学卒業して就職した前川國男建築設計事務所では、いつも前川先生からいろいろなテーマを与えられ、それについて書くように言われていました。

「プロフェッショナルとは何か」や「鉄の歴史」というテーマもあれば、なかには「前川事務所の図面と、町の事務所の図面のクオリティが異なることをどう定量的に評価するか」というテーマもありました。今であれば、ビットという概念が使えたのかもしれませんが、1960年代では、デジタルという言葉も知りませんでした。

事務所が大阪万博の鉄鋼館と自動車館のプロデュースを担当することになったときは、「プロデューサーは何をしたらよいか調べろ」と言われました。当時、日本にプロデューサーを専門にする人はおらず、各パビリオンがいろいろなバックグラウンドの人に頼んでいるという状況でした。映画や演劇のプロデューサー、建築家、画家、そして、「国際人」などでした。

建築の訓練というのは無から形を生み出す仕事であり、ごく少数の天才を除き、普通の建築家は形を生み出すきっかけになりそうなさまざまなことに興味を持ち、アンテナをはり、形の仮説を作り、壊し、また別の仮説を作るという繰り返し考える訓練でもあったと思います。

「プロデューサーが何をすべきか」というテーマは、23歳の若者には難しすぎましたが、万博のプロジェクトを通して、多種多様な能力と想い、プライドを持った人たちに方向付けを与え、説得しプロジェクトをまとめあげるというのがいかに大変かを知りました。

1つ思い出深いエピソードがあります。ある時、プロジェクトを一緒に進めていた方と前川先生の間に行き違いがあり、その方が前川先生のところに怒鳴り込んできたことがありました。何故か、私も同席しました。その方は20分くらい怒っていたでしょうか。先生はそれを黙って聞き続け、相手の怒りが一段したところで、一言、言ったのです。

「ところできみ、お腹空かない?」と。

前川國男というのは本当にすごい人でした。リーダーなどというチープな言葉では表現できません。「親分」というのがふさわしい。いろいろ影響を受けました。

私はその後、マッキンゼーで、実質的創業者のマービン・バウワーというもう一人の親分に出会うのですが、今の時代のようなリーダーシップを重視し、評価する風潮ではもう彼らのようなロジックの前に存在それ自体が付いて行きたくなるような思いを与えてくれる「親分」に出会う機会は少ないかもしれません。

好奇心の持ち方を考える

「身体知」に話を戻すと、現在はさまざまなものが再現性を重んじる「形式知」にされプログラムに組み込まれて行き、身体知を獲得しなくてもよい状況となっています。

例えばかつてコンクリートを型枠に流し込む際、密に組まれた鉄筋と型枠との間に砂利と砂とコンクリートが均等に混じり、また空洞ができないよう竹を割いた棒を使ってみんなでつつく作業がありました。

これをツコツコというのですが、ふにゃふにゃの竹で下手につつくとうまくいかず、手間もかかります。でも実際にやってみると、体感的に経験を積むことができました。最近は電動のバイブレーションを型枠に与えながらで打てるようになり、当然手間を省けて均等に仕上がるものの、ツコツコのような体感は得られません。

身体知を得なくてもよい今の状況は、けしてよいことではありません。人は手間のかかる実体験がないからこそ全能感を持ち、経験幅の狭い頭で考えるせいか自己中心的で、ともすれば偽善的になり、ちょっと反論すると崩れてしまう、打たれ弱い人が増えるような気がします。

では、身体知はどのようにしたら得られるでしょうか。それは好奇心だと思います。昨年、私はトルコの一部であるアナトリア、ヨルダン、エジプト、そしてイスラエルを旅行しました。イスラエルというと、テルアビブやエルサレムが一般的な旅行先ですが、私はゴラン高原のミリタリーゾーンに入りました。

眼下の崖の向こうはすぐシリアです。夕方で灯が付き始めていました。こちら側の高台にはアメリカとイスラエルが共同開発したという最新鋭の戦車が2台並んでいました。

今は平和な時期でしたが4年前までシリアと戦争していたということで、凍えるように寒いなか、兵士の目をした「ガイド」がシリアとの関係の不安定な中、どういう対策を取っているのかの大演説を震えながら聞き、ようやく話が終わったと思ったら、今度は戦車からずんぐりした兵士が降りてきて、何故か彼は「俺はウクライナ人の兵士だ。もっと具体的な状況を語りたい」とまた説明し始めるということがありました。

日本のような島国とは違い、彼らにとって国境は抽象的なものなのです。「国民国家」の概念も当たらないでしょう。歴史的にもオットマン朝、セルジューク朝、サーサーン朝など、いろいろな部族、民族が混ざり合って生活しているのです。

このようなことは現地に行ってみなければわかりません。ですから好奇心を持ち、それを体感ベースで確認したいと思っていろいろ動きまわるべきだと思います。

また、好奇心を持つというのは、マスコミなどの報道や一般的な説明を疑うということでもあります。誰かがある文脈の中である意図をもって考えたことを深く吟味せず使っていることが沢山あります。

例えば、近年、男女の集団を「彼ら」とは言わず、「彼ら、彼女ら」と表現することが普通になっています。しかしそれは本当に意味があることでしょうか。サルトルのパートナーであったシモーヌ・ド・ボーヴォワールは、『第二の性』のなかで「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と書いています。つまり彼女は「誰かが彼女を女にしている」と考えたわけです。

私は80歳ですが、私もまた、老人になるのではなく、老人にさせられているのです。「彼ら、彼女ら」という言葉も、それによって女性を「女性」にしたうえで、女性を平等に扱えと強要しているわけです。それはナンセンスな言い換えではないでしょうか。「彼ら」という表現はTheyの日本語訳ですから、英語と同じように老若男女はすべて入っているのです。

(2023年1月6日 イグレックSSDIにおいて 取材・構成:田中奈美)