Topics記事

「未然課題」連続インタビュープロジェクト

インタビュー#14 石井 和之

東京大学生産技術研究所 教授|機能性錯体化学

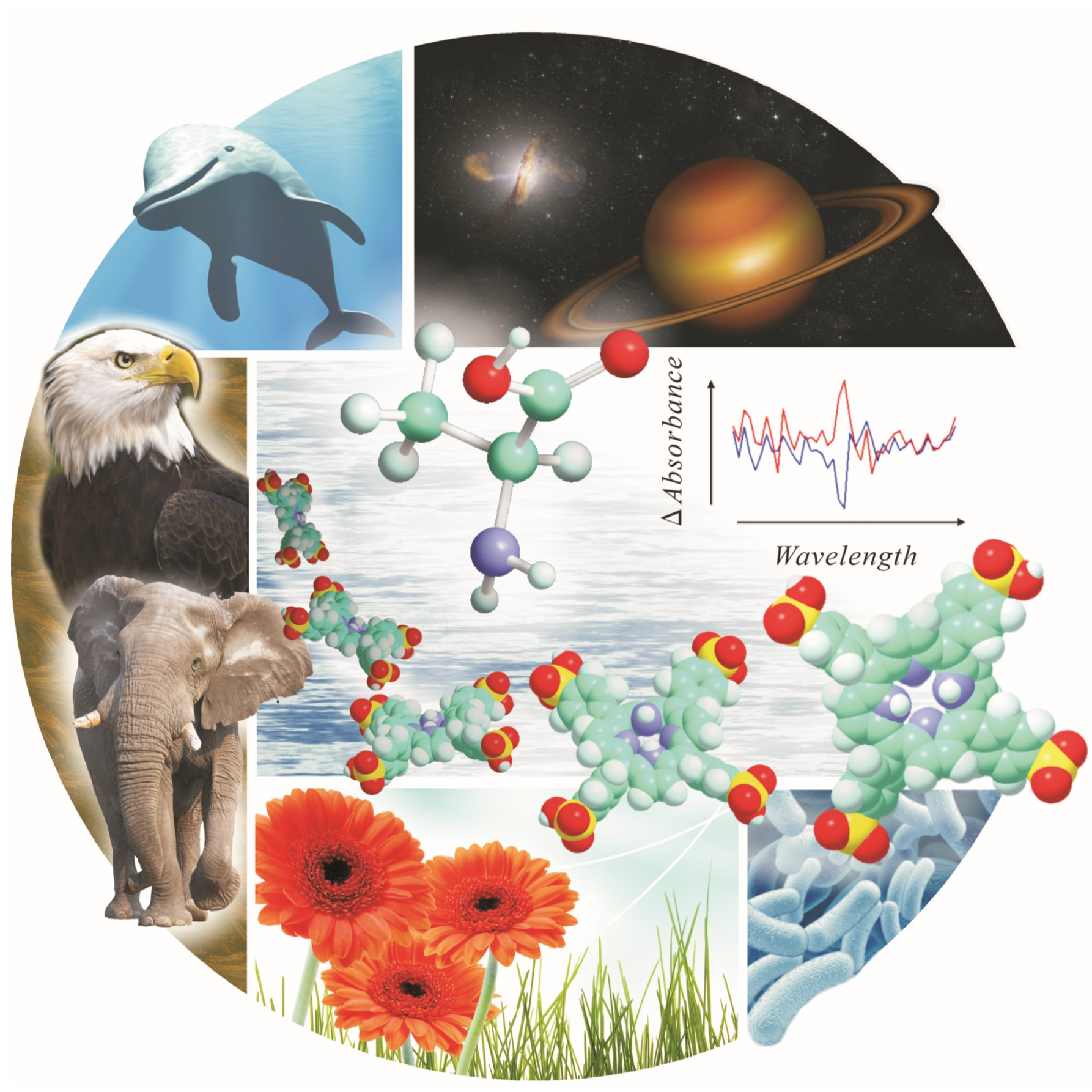

現在、データベースに登録されている化学物質の数は2億7900万件にのぼるそうです。石井和之氏はこうした化学物質を機能化する研究をしています。研究の内容は放射性セシウムを吸着する布の開発から新しいがんの治療方法まで多岐にわたります。さらに、生命の起源の解明につながる研究にも取り組んでいます。

石井氏に、30年にわたる研究の一部をご紹介いただきながら、ホライゾンスキャニングという考え方、そして未然課題について語っていただきました。

化学は生命活動と切り離せない

私は錯体化学という化学の一分野の研究をしています。化学というと、近代は化学産業をイメージすることが多いのではないかと思います。しかし本来、我々が生きていること自体が化学であり、生命活動と化学は切り離すことができません。

例えば我々の体内で、細胞にエネルギーを供給するために使われる「エネルギーの通貨」ATP(アデノシン三リン酸)は、アデノシンという分子に3つのリン酸(P)が結合したもので、3つ目のリン酸を切り離すことでエネルギーが放出され、それがまたくっつくことでエネルギーが蓄えられます。これらはすべて化学反応です。また植物の光合成も、化学反応そのものです。ですから地球上の生命は誕生してからずっと、化学反応によって進展していると考えることもできます。

さらに宇宙の誕生までさかのぼれば、138億年前のビッグバン以降、反応が起こり続けています。元素(物質を構成する基本成分)がどのようにできたかというと、ビックバン直後、水素やヘリウムの原子核が生成し、その後、星のなかで核融合反応が起こり、炭素、酸素ができたと考えられています。またそれらからマグネシウム、ネオン、ケイ素が合成され、ケイ素などから鉄の中心核が誕生しました。

このため、宇宙はほとんどが水素とヘリウムですし、地球の表面にはケイ酸塩、全体には鉄が存在しています。一方、我々の人体は水が70%を占めるほか、アミノ酸や糖でできています。このうちアミノ酸や糖には炭素が含まれますが、これらの炭素を含む物質を一般に有機物、それ以外を無機物と呼んでいます。

爆発的に増加する化学物質

ただ、このように化学が理解されるようになったのは、この200年ほどのことです。1789年に、近代化学の父アントワーヌ・ラボアジェが『化学原論』のなかで33元素を提唱しました。当時は熱、光、石灰、マグネシアも元素に含まれていました。

その後、炭素の結合手が4本あるなどということもわかり、原子量やアボガドロ数(物質量1mol を構成する粒子の数)も明らかになっていきました。

さらに1869年にメンデレーエフが63元素の周期表を提唱し、これが現在の周期表の原型となりました。この時期は、化学を理解する時代だったといえるでしょう。

そして現在、アメリカ化学会のCAS(Chemical Abstracts Service)のデータベースには2023年4月時点で2億7900万件以上の化学物質が登録されています。実は、このように膨大な化学物質がつくられるようになったのはごく最近のことです。

私が学生だった1990年代は、新しい分子を1つつくるのも非常に大変な作業で、それ自体が卒業論文や修士論文として十分成り立つような時代でした。ところが2000年代に入ったころから、学生がずいぶん簡単に新しい分子をつくるという印象を受けるようになりました。そこで、下図のグラフを作成してみたところ、CAS登録数は2000年に3000万件だったものが、2008年に1億件、2017年には2億件と、この20年で劇的に増加していました。

化学物質の劇的増加

つまり現在は、200年前には考えられないほど非常に大量の化学物質が簡単につくられるようになり、もはや化学を理解するだけなく、使いこなす時代であるとも言えます。

では、どのようなところで化学は使われているでしょうか。極端なことを言えば、材料の開発でも、医療や健康あるいは環境やエネルギーの分野でも、化学なくしては成立しません。大学の理系の学部では、どこでも必ず化学を学びます。理学部はもちろんのこと、工学部、医学部、薬学部、農学部など、それぞれの分野で化学は必要な学問です。

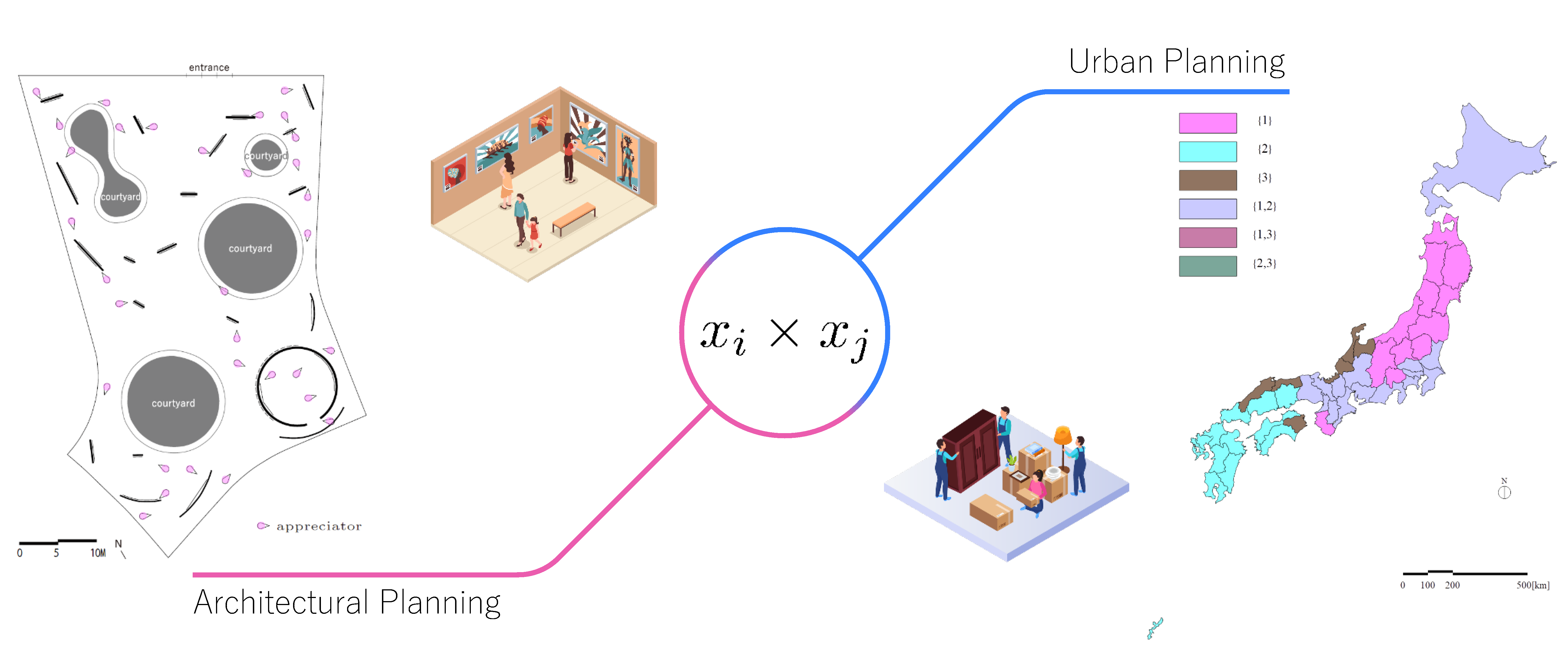

また化学のもう1つの特徴として、上述したように大量の化学物質がつくられ、蓄積されていることが挙げられます。これらをいかに使っていくかが、大きな課題の1つです。そこで私の研究室では化学物質を機能化する研究を行っています。

生命に欠かせない「錯体」とは

さきほど、炭素でできているものが有機化合物だと述べましたが、私が専門とする錯体というのは、有機物と鉄などの無機物の複合体のことを言います。錯体には炭素が含まれますが、無機化学の一種です。

錯体のわかりやすい例は、赤血球に含まれるヘモグロビンです。ヘモグロビンは、ペプチドにヘム鉄という一種の鉄錯体がついたタンパク質で、このヘム鉄が酸素と結合し、全身に酸素を運びます。ヘモクロビンが赤いのは、ヘム鉄が赤いからです。

余談になりますが、色が赤いというのは、すなわち赤い色が吸収されず透過されているということです。この性質を応用したものが、指先で動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定するパルスオキシメーターです。

酸素がついているヘモグロビンとついていないヘモグロビンでは赤い光の透過量が異なります。そこで赤い光をあて、その透過した量から、何%のヘモクロビンが酸素を運んでいるかを測定します。つまりSpO2の測定も、錯体化学の一例だと言えます。

また、ヘモグロビンと似た構造のヘムタンパク質にシトクロムというものがあります。これは上述した「エネルギーの通貨」ATPの合成に関わります。さらに植物の緑色のもとで光合成に関係するクロロフィルも、実はマグネシウムの金属錯体です。ですから、金属錯体がなければ酸素はつくられませんし、我々の体も酸素を運べず、エネルギーのもととなるATPもつくれず、生きていくことができないのです。

有機EL技術にブレイクスルーをもたらした錯体化学

また、実用面での身近な例としては、有機ELが挙げられます。実は有機ELの技術は1960年代頃から研究されてきました。しかし、実用化されたのは2000年代に入ってからです。ブレイクスルーのきっかけは、金属錯体でした。

発光には光を照射している間だけ発光する、すなわち発光の寿命が短い蛍光と、照射をやめても発光が続く、すなわち発光の寿命が長い燐光があります。有機ELでは従来、蛍光による発光が研究されてきましたが、発光効率は最大でも25%に留まりました。

ところが、金属錯体を使うことで強い燐光をつくり出すことができることがわかりました。その論文が2000年に出版されると、金属錯体に注目が集まりました。

当時、私は金属錯体の発光に関連した研究をしていたため、私にもかなりお問合せをいただきました。金属錯体を使った燐光は、通常液体窒素温度にしないと見えないため、実用に向かないということで、あまり研究をしている人がいなかったのです。

私自身、それが実用されると思って研究していたわけではありません。ただ、性質が面白く、これまで分かってないことが分かるようになることが楽しく研究をしていました。自分が研究していた領域から大きな研究成果がでたことは、とても幸運だったと思います。

石井和之氏

がん治療薬にも錯体化学

私はもともと理学部の出身で、助手の時に所属していた研究室の小林長夫教授はフタロシアニンやその金属錯体の第一人者です。これは新幹線の青色の顔料などにも使われている色素です。私も長年、フタロシアニンを研究しています。特にフタロシアニンの光物性に関連した研究には90年代から取り組んできました。

このような経緯があり、2003年に出版された『ポルフィリンハンドブック』で「The Photophysical Properties of Phthalocyanines and Related Compounds(フタロシアニンおよび関連化合物の光物性)」、2014年に出版された『ポルフィリン科学のハンドブック』で「Photofunctions of Phthalocyanines and Related Compounds(フタロシアニンおよび関連化合物の光機能)」を執筆しました。

研究成果の1つが、がん治療薬にフタロシアニンを利用する方法です。磁性を持った物質とビタミンCが反応すると、磁性を失って発光するという性質を利用し、フタロシアニンにラジカルという磁性をつけて、がん治療薬として期待されるビタミンCを体内で検出する方法を考えました。

研究のきっかけは、高濃度のビタミンCを点滴投与すると、がんに効果があるということが言われているものの、本当にビタミンCががん細胞に到達して作用しているのかを調べる方法がなかったことでした。

最終的にビタミンCががんに効くかはまだ諸説ありますが、上記の方法により、体内に投与したビタミンCの生体内分布を、世界で初めてマウスレベルで観察することができるようになりました。

現在、色素の磁気的性質をコントロールして、エネルギー変換に使ったり、発光に使ったりする研究が流行っていますが、その原理的な内容をまとめた論文も執筆しました。これも世界中で読まれました。

新たな治療方法への橋渡し

実は今、注目されている光免疫療法も、フタロシアニンを使っています。我々も光がん治療法用フタロシアニンを研究してきていますが、光免疫療法では抗原抗体反応を利用しています。がん細胞に結合する抗体と、フタロシアニン化合物であるIR700を組み合わせた薬を投与すると、抗体ががん表面の抗原を目印として、IR700をがん細胞まで運びます。そこで近赤外光を当てると、フタロシアニンが近赤外光を吸収し、IR700の性質が変化して薬の効果が発揮されるというしくみです。

私たちの研究室では2022年に光がん治療法の新原理を提案しました。従来の方法の多くは、光を照射することで活性酸素をつくり、がんを倒すというメカニズムです。ところががんのなかは酸素濃度が低く、治療効果が低いという課題がありました。また眠った状態のがん細胞は治療しても死滅せず、これが後に活性化して転移するという話もあるそうです。

そこで、私の研究室ではさらに、「有機金属フタロシアニン」というものを開発し、酸素がない状態でも、光を当てることで分子の結合がバーンと切れ、がん細胞をアタックする方法を考えました。この方法により、さまざまな薬剤を導入できるようになるので、がんの治療にかぎらず、薬を目的の臓器まで運ぶドラッグデリバリーシステムとしての発展も期待できます。

このように化学物質の物性をコントロールすることで、新しい治療方法につながるような研究にもとりくんでいます。

(2023年2月10日 東京大学生産技術研究所 石井研究室において 取材・構成:田中奈美)

「化学物質を機能化する(下)」に続く